2025年中国安全气囊行业报告:汽车产销增长带动安全气囊需求,行业机遇与挑

一、安全气囊主要分为四部分

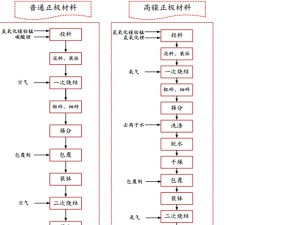

根据锐观网发布的《中国安全气囊行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032)》显示,安全气囊作为汽车被动安全系统的核心构成,其技术原理与结构设计决定了对乘员的防护效果。从硬件组成看,安全气囊主要分为传感器、气囊电脑、气体发生装置和气袋四大关键部分。

传感器作为“感知端”,如同汽车的“安全哨兵”,可精准识别汽车碰撞瞬间的加速度、冲击力等物理参数,当碰撞强度达到预设阈值(不同车型、不同位置传感器的触发条件有差异,一般正面碰撞触发阈值约为15-30g加速度,侧面碰撞相对更低),会迅速向气囊电脑传输电信号。气囊电脑作为“决策中枢”,内置算法模型对传感器信号进行分析、验证(需排除路面颠簸、急刹车等非碰撞干扰场景),确认是有效碰撞后,向气体发生装置发送点火指令。

气体发生装置是“动力源”,接到信号后,其内部的气体发生剂(常见为叠氮化钠等化学物质,经点火后发生剧烈化学反应,快速产生氮气等惰性气体)被引燃,在极短时间(通常30-50毫秒)内生成大量气体,填充气袋。气袋作为“防护载体”,采用高强度、透气性适中的织物材料(如尼龙面料,表面经硅涂层处理增强气密性),充气后迅速膨胀形成弹性气垫,在碰撞瞬间托住乘员头部、胸部等关键部位,通过缓冲吸能,避免人体与车内硬物(如方向盘、仪表台)直接撞击,降低二次伤害风险。

二、我国交通事故发生数量超十万起,安全气囊重要性突出

近年来,我国汽车保有量持续攀升(截至2024年末达3.53亿辆),乘用车普及度不断提高,交通安全问题已成为社会关注的焦点。数据显示,2024年,我国共发生道路交通事故238351起,造成67759人死亡、275125人受伤,直接财产损失达9.1亿元。尽管与2023年同期相比,事故起数下降10.1%,死亡人数减少7.8%,受伤人数降低9.8%,但总量仍处于高位,交通事故对生命安全和社会经济的威胁依然显著。

从事故伤害防护角度看,安全气囊在汽车碰撞场景中发挥着不可替代的作用。专业测试及实际案例数据表明:安全气囊单独使用时,可使乘员死亡率降低18%;与安全带配合使用(安全带限制乘员位移,气囊缓冲撞击力,形成“双重防护”),死亡率可进一步降低至47%。在正面碰撞事故中,若车辆配备安全气囊且正常触发,乘员头部受伤概率可降低约60%;侧面碰撞时,侧气囊、侧气帘能有效减少乘员头部、胸部与车门、车窗边框的碰撞伤害。由此可见,安全气囊是汽车被动安全体系的“标配防线”,对降低事故伤亡率意义重大。

三、单车安全气囊数量、配置率有望提升

汽车安全气囊的发展,体现了“从单一防护到全方位守护”的演进逻辑。早期安全气囊仅聚焦保护乘员头、胸部,随着汽车工程技术进步和安全标准升级,如今已拓展至头、胸、颈、腿、膝等多部位防护,单车配置数量也随之大幅提升。

当前市场中,新能源汽车的气囊配置普遍高于传统燃油车,成为行业新趋势。以A级车型为例:比亚迪宋PLUS、小鹏P5配备6个安全气囊(包含前排双气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘);而大众朗逸、宝来、桑塔纳、长安逸动等传统燃油车,受成本控制、车型平台迭代周期等因素影响,仅配备2-5个安全气囊(部分低配车型仅前排双气囊)。高端新能源车型的配置更具代表性,小米SU7配备7个安全气囊,问界M9搭载9个安全气囊,甚至部分豪华品牌高端车型(如某些百万级新能源SUV)配备了24个安全气囊(覆盖全车多维度防护,包括座椅中央气囊用于防止碰撞时乘员相互挤压)。

从消费端看,年轻用户、家庭用户对汽车安全配置关注度持续升高,购车时会优先选择气囊数量多、防护维度全的车型;从供给端看,主机厂为提升产品竞争力、满足C-NCAP等安全碰撞测试标准(新版测试规程对气囊防护效果、配置完整性有更严格要求),也在加速安全气囊的“增配”进程。预计未来3-5年,10万元级家用车的安全气囊平均配置数量将从当前3-4个提升至5-6个,新能源汽车的“全维防护气囊套餐”也将向中端车型渗透。

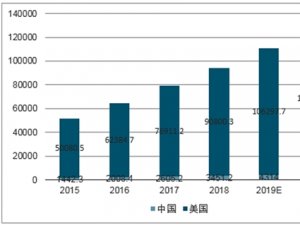

四、汽车及新能源汽车产销量持续上升,带动安全气囊行业需求增加

汽车产业的蓬勃发展,为安全气囊行业提供了广阔的需求空间。自2021年起,伴随宏观经济回暖、新能源汽车产业扶持政策(如购置补贴延续、充电设施建设加速、双积分政策驱动)持续落地,我国汽车产销呈现强劲增长态势。

数据显示:2024年,我国汽车产销双超3100万辆,分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,保有量达3.53亿辆;2025年1-4月,汽车累计产销量首次突破千万辆大关,分别为1017.5万辆和1006万辆,同比增长12.9%和10.8%。新能源汽车更是成为增长“引擎”,2024年产销首次跨越1000万辆,分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比增长34.4%和35.5%;2025年1-4月,新能源汽车产销分别达442.9万辆和430万辆,同比增长48.3%和46.2%,渗透率(新能源汽车销量/汽车总销量)持续提升,2025年1-4月已达42.8%。

安全气囊作为汽车标配零部件,需求与汽车产销量高度关联。按单车平均配备6个安全气囊(含不同位置、功能气囊)测算,2024年我国汽车行业安全气囊需求超1.88亿个,新能源汽车领域需求超7730万个;2025年1-4月,汽车行业需求超6039万个,新能源汽车需求超2580万个。

第一章、安全气囊装置行业概述

第一节、安全气囊装置定义及分类

一、行业定义

二、行业主要产品分类

第二节、安全气囊装置发展基本特征分析

一、行业周期性分析

二、行业区域性分析

三、行业季节性分析

四、行业经营模式分析

五、行业盈利性分析

六、行业竞争激烈程度分析

七、行业成熟度分析

第二章、安全气囊装置发展环境分析

第一节、安全气囊装置政策环境分析

一、行业管理体制

二、行业主要法规

三、行业主要政策

四、行业主要标准

五、政策环境对行业的影响分析

第二节、安全气囊装置经济环境分析

一、行业经济环境

二、经济环境对行业的影响分析

第三节、安全气囊装置技术环境分析

一、行业技术水平及特点

二、行业技术趋势

第四节、安全气囊装置社会环境分析

一、行业社会环境

二、社会环境对行业的影响分析

第三章、安全气囊装置产业链分析

第一节、安全气囊装置产业链

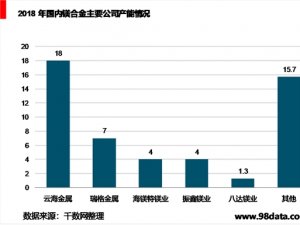

第二节、安全气囊装置上游行业影响分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展预测

三、上游行业对本行业的影响分析

第三节、安全气囊装置下游行业影响分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展预测

三、下游行业对本行业的影响分析

第四章、安全气囊装置发展现状及市场供需分析

第一节、安全气囊装置发展现状分析

一、行业发展历程

二、行业现状特征

第二节、安全气囊装置供给状况分析

第三节、影响安全气囊装置供给能力的主要因素分析

第四节、安全气囊装置需求状况分析

一、行业需求增长分析

二、行业需求下游市场格局分析

三、行业需求区域市场格局分析

第五章、安全气囊装置经济运行指标分析

第一节、安全气囊装置规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节、安全气囊装置结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

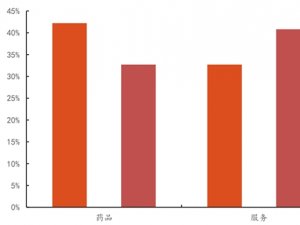

第三节、安全气囊装置成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第四节安全气囊装置盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第六章、安全气囊装置市场竞争格局分析

第一节、安全气囊装置竞争态势分析

一、价格竞争分析

二、品牌竞争分析

三、技术竞争分析

第二节、安全气囊装置集中度分析

一、企业集中度分析

二、区域集中度分析

第三节、安全气囊装置企业提升竞争力策略分析

第七章、安全气囊装置企业发展策略分析

第一节、市场策略分析

一、价格策略分析

二、渠道策略分析

第二节、销售策略分析85

一、媒介选择策略分析85

二、企业宣传策略分析86

第三节、提高安全气囊装置企业竞争力的策略

一、提高中国安全气囊装置企业核心竞争力的对策

二、安全气囊装置企业提升竞争力的主要方向

三、安全气囊装置企业核心竞争力的因素及提升途径

四、提高安全气囊装置企业竞争力的策略

第四节、我国安全气囊装置品牌的战略思考

一、安全气囊装置企业品牌的重要性

二、安全气囊装置实施品牌战略的意义

三、安全气囊装置企业的品牌战略

四、安全气囊装置品牌战略管理的策略

第八章、安全气囊装置重点企业分析

第一节、企业一

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第二节、企业二

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第三节、企业三

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第四节、企业四

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第五节、企业五

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第六节、企业六

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第七节、企业七

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第八节、企业八

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第九节、企业九

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第十节、企业十

一、企业概述

二、竞争优势分析

三、企业经营分析

四、发展动态分析

第九章、安全气囊装置趋势预测分析

第一节、安全气囊装置发展趋势分析

一、行业产品趋势

二、行业技术趋势

三、行业渠道趋势

四、行业竞争格局趋势

第二节、安全气囊装置供需预测分析

第十章、安全气囊装置投资前景与风险分析

第一节、安全气囊装置投资前景分析

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、区域市场投资机会

四、细分行业投资机会

第二节、安全气囊装置投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、经济波动风险