图书行业发展有利因素及不利因素

1、图书行业发展有利因素:

(1)国家产业政策的支持

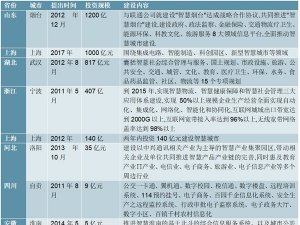

2009年7月,国务院出台《文化产业振兴规划》,标志文化产业上升为国家战略性产业。规划提出深化文化体制改革,激发全社会的文化创造活力;降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域,参与国有文化企业股份制改造;形成大型发行集团,提高整体实力。2011年4月,新闻出版总署制定了《新闻出版业“十二五”时期发展专项规划》,提出建设全国性出版物物流体系,实现产业链上下游信息系统互联互通,构建开放式、综合性、多功能集成的出版物流通信息平台,推动出版领域物联网建设,建成三四家辐射全国的现代新闻出版流通企业,有效降低新闻出版业物流成本。继续深化发行体制改革,鼓励发行企业通过多种渠道引进战略投资者,实现资产重组,支持和推动有资格、有意向、有需求的发行企业上市融资,组建全国性国有大型发行集团,同时大力培育一批走内涵式发展道路的“专”、“精”、“特”、“新”民营发行企业。

2012年6月,新闻出版总署制定了《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》,全面支持民间资本参与出版经营活动:继续支持民间资本投资设立出版物总发、批发、零售、连锁经营企业,从事图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等出版产品发行经营活动;支持民间资本投资设立的文化企业,以选题策划、内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式,参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版经营活动。

2013年12月,财政部、国家税务总局发布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》:明确规定自2013年1月1日起,至2017年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税;并对相关出版物的范围、相关纳税人的资格认定进行了具体规定。

2015年10月,党中央通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,在文化发展领域,提出了“基本建成公共文化服务体系、使文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标。具体措施包括:深化文化体制改革,实施重大文化工程,完善公共文化服务体系、文化产业体系、文化市场体系;推动文化产业结构优化升级,发展骨干文化企业和创意文化产业,培育新型文化业态,扩大和引导文化消费;推动传统媒体和新兴媒体融合发展,加快媒体数字化建设,打造一批新型主流媒体。

2016年3月,党中央通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出“普及科学知识,推动全民阅读”,首次把“推动全民阅读”写进《纲要》;推进文化事业和文化产业双轮驱动;加快发展数字出版等新兴产业,推动出版发行、影视制作等传统产业转型升级;扩大和引导文化消费;今后五年公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业。

(2)国民经济发展,居民收入提高,消费结构升级,文化消费增加

2016年国民经济生产总值744,127亿元,同比增长6.70%,经济运行平稳,产业结构调整升级,第三产业对国民经济的贡献率逐渐上升。根据国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》和《统计年鉴》;2016年度全国居民人均可支配收入为23,821元,同比名义增长8.40%,居民的消费能力增加,同时居民的消费结构进一步改善;2015年全国居民教育文化娱乐支出占人均消费支出比重达10.97%,较2014年的10.60%进一步提高,居民收入增长及文化消费意愿的增强,成为图书行业发展的重要推动力。

(3)国民受教育程度提高,阅读习惯逐渐养成

①识字率与受教育程度提高

根据中国国家统计局发布的《中国统计年鉴》数据,2015年我国15岁及以上人口的识字率为94.58%,较2007年的91.60%增加了2.98个百分点,基础教育进一步普及,人口识字率持续上升;2015年6岁及以上人口中,大专及以上学历人口占比为13.32%,较2007年的6.56%上升4.97个百分点,高等教育发展有效提高了国民综合文化素质。

②国民阅读习惯逐渐养成

成年国民图书阅读率与人均纸质图书阅读量

数据来源:中国新闻出版研究院《全国国民阅读调查报告》

中国新闻出版研究院每年组织实施全国国民阅读调查,并发布《全国国民阅读调查报告》,对国民图书阅读量、阅读习惯、数字阅读发展趋势等进行统计研究。近5年来,成年国民图书阅读率与年均图书阅读量均稳步上升,2015年成年国民人均纸质图书阅读量4.58册、电子书人均阅读量3.26册、成年国民图书阅读率为58.40%,反映了随着消费结构升级、居民收入增加、受教育程度提高,国民逐渐养成阅读习惯,不断增长的消费需求支撑图书市场稳步发展。

与发达国家相比,中国人均读书数量较低,发达国家不仅以经济手段支持图书产业发展,也通过多种途径营造社会读书氛围,如韩国颁布《读书振兴法》、美国颁布《卓越阅读法》,从立法层面鼓励读书,随着国民经济的持续发展,国民阅读习惯的养成与深化,中国图书市场有进一步的增长空间。

(4)文艺、少儿类图书的市场份额逐渐增长

根据开卷信息数据统计,文艺、少儿类图书码洋市场份额不断增长,2016年文艺、少儿类图书码洋市场份额合计达到36.77%,逐渐成为市场主体。公司策划业务主要专注于文学、少儿类图书,具有较大的市场潜力。

2012-2016年文艺、少儿类图书码洋市场份额

数据来源:开卷信息《中国图书零售市场年度观测报告》

(5)盗版打击力度加大,知识产权保护情况改善

2008年,国务院发布《国家知识产权战略纲要》,提出进一步完善知识产权法治环境、构建知识产权制度、宣传知识产权意识的战略目标与发展计划,支持新闻出版、文学艺术、文化娱乐等版权相关产业发展,促进版权市场化,加大盗版处罚力度,遏制盗版行为。

根据国家新闻出版广电总局统计,2015年全国各地版权行政管理机构查缴盗版书刊539.68万册,较2007年的1,121.27万册显著下降,反映出近年来图书盗版行为被有效遏制。每年全国图书版权合同登记数由2007年的9,515份上升到2015年的15,964份,图书创作活跃,同时公民知识产权保护意识进一步加强。

长久以来盗版图书的泛滥,一方面直接损害了图书作者的著作权、通过低廉的价格冲击正规书商的生存空间,严重扰乱了图书行业市场秩序,另一方面盗版图书的粗制滥造、质量低劣,影响了消费者的阅读体验。知识产权保护状况的改善,有效维护了图书行业经营者的合法权益与经济利益,规范了市场秩序,提振了书业信心,为图书行业持续健康发展建立了良好的法律环境。

图书版权合同登记数

数据来源:国家新闻出版广电总局《全国新闻出版业基本情况》

2、图书行业发展不利因素:

(1)落后的供应链制约行业整体效率

图书行业产品种类多,本身供应链管理难度大,加之信息化水平低、经营模式原始、粗放,落后的供应链导致市场整体呈现过量的库存积压、无序的竞争环境及微薄的盈利空间。虽然图书市场规模保持稳定增长,但落后的供应链已成为限制其健康发展的重要不利因素。

传统的图书产业链模式下,发行商无法获取零售商销售数据、出版机构不了解市场销售情况,信息链条断裂,以致出版机构盲目扩大品种规模、下游经销商、零售商采购模式粗放,陷入“隔绝市场—盲目出版—低价铺货—大量退货”的恶性循环。图书发行市场亟待通过信息化改造,实现整合优化,提高整体经营效率。

图书产业链弊端解析

据国家新闻出版广电总局每年发布的《全国新闻出版业基本情况》统计显示,全国新华书店、出版社自办发行单位出版物库存连年增长,2015年末出版物库存数量达67.83亿份,库存金额达1,082.44亿元,占据当年出版物销售金额的138.52%。

出版物库存数量与金额

数据来源:国家新闻出版广电总局《全国新闻出版业基本情况》

(2)数字阅读对纸质图书的冲击

伴随互联网进一步发展及计算机、智能手机、平板电脑等介质的普及,数字阅读成为居民重要的阅读形式,网络文学创作活跃、更多的经典和畅销图书被制作成电子书、亚马逊电子读书器Kindle在中国上市,都标志着数字阅读在中国的发展日趋成熟。一方面,数字阅读产品廉价、便捷,会一定程度影响读者的购买选择,对纸质图书的销售形成冲击;另一方面,由于内容上的差异性,数字阅读与纸质阅读可以分别满足消费者不同的阅读需求,数字阅读产品并不能完全取代纸质图书,二者结合的销售模式可能实现经济效益的最大化。

①数字阅读稳步发展,普及率提高

国民数字阅读接触率

数据来源:中国新闻出版研究院《全国国民阅读调查报告》

2009年以来,中国人均每天手机阅读时长、数字化阅读方式接触率、进行过网络在线阅读的成年国民占比、进行过手机在线阅读的成年国民占比等指标增长较快,数字化阅读逐渐成为国民阅读的重要形式之一。

③纸质图书仍然是阅读主要形式,与数字阅读形成互补

数据来源:中国新闻出版研究院《2015年全国国民阅读调查报告》

根据2015年国民阅读调查报告统计,57.50%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”,有10.20%的国民更倾向于“网络在线阅读”,有27.00%的国民倾向于“手机阅读”,有4.10%的人倾向于“在电子阅读器上阅读”,1.20%的国民“习惯从网上下载并打印下来阅读”。

纸质图书仍然是国民阅读形式的主流,而且数字阅读的内容主要为新闻、网络小说等“浅阅读”,而纸质图书多为经典文学、专业知识等内容的“深阅读”,两种形式满足不同人群各自的阅读需求,数字阅读对纸质图书的冲击并非颠覆性的,而是要求行业参与者去探寻两者结合的新的商业模式。

(3)多媒体及互联网为居民娱乐、信息获取提供更多选择

互联网尤其是移动互联网的发展,极大改变了传统信息获取渠道,互联网内容的时效性、免费性,使得期刊、报纸及专业图书信息提供的功能被削弱;在线教育的发展也影响了教辅教材图书市场格局;影视剧、游戏、互联网社交等丰富了民众休闲、娱乐选择,一定程度上分流了读者对大众类图书的消费。